環太平洋火山帯に属する日本には、富士山をはじめとする活火山が多数存在している。いくつかの火山は今も活発に活動しており、このような地理的特性のため、地下に高温の熱水や蒸気が豊富に存在し、地熱利用に適した地域が多い。地熱の資源量は世界第3位といわれており、次世代型地熱発電は約100GW(従来型地熱発電23.5GW+高温岩体地熱発電66GW+超臨界地熱発電11GW+α)のポテンシャルを有すると、第7次エネルギー基本計画(2025年2月、閣議決定)などで示されている。太陽光や風力とは異なり、地熱は天候に左右されず24時間稼働させることができ、ベースロード電源としても期待されている。

一方、地熱発電のリスクとして、開発コストの高さ、リードタイムの長さ、地熱資源の偏在、系統接続の制約、地元との調整、各種規制の対応などがある。特に、熱源は地下深くに存在しており、実際に掘削してみないと分からない。この「探査・掘削の不確実性」が最大のリスクといえる。また、地下水の汚染や枯渇、地盤沈下、騒音・振動など、環境に対するリスクもある。

日本と同様に地熱資源が豊富な国は、米国、インドネシア、フィリピンなどがある。これらの国では活発に地熱開発が進められている。米国ではEGS(Enhanced Geothermal Systems)やクローズドループ型の次世代地熱発電技術が注目されており、商業化に向けた実証試験が進行中である。

(一般的な)地熱発電の開発フローを図1に示す。地熱発電では総コスト全体の約8割が初期投資に集中しており、主に探査、掘削、発電所建設などである。これらのコストは、地質条件、許認可の取得難易度と期間、掘削の成功率、プラントの規模や設計などによって大きく左右される。特に掘削は高コストかつリスクの高い工程であり、事業全体の採算性に影響を及ぼすことから、コスト削減には掘削技術の進歩、設計の標準化、設備の大型化が重要である。また、石油・ガス業界で培われた掘削技術や地質解析のノウハウなどを活用することにより、地熱発電の開発効率化とコスト低減が期待される。

図1. 地熱開発フロー

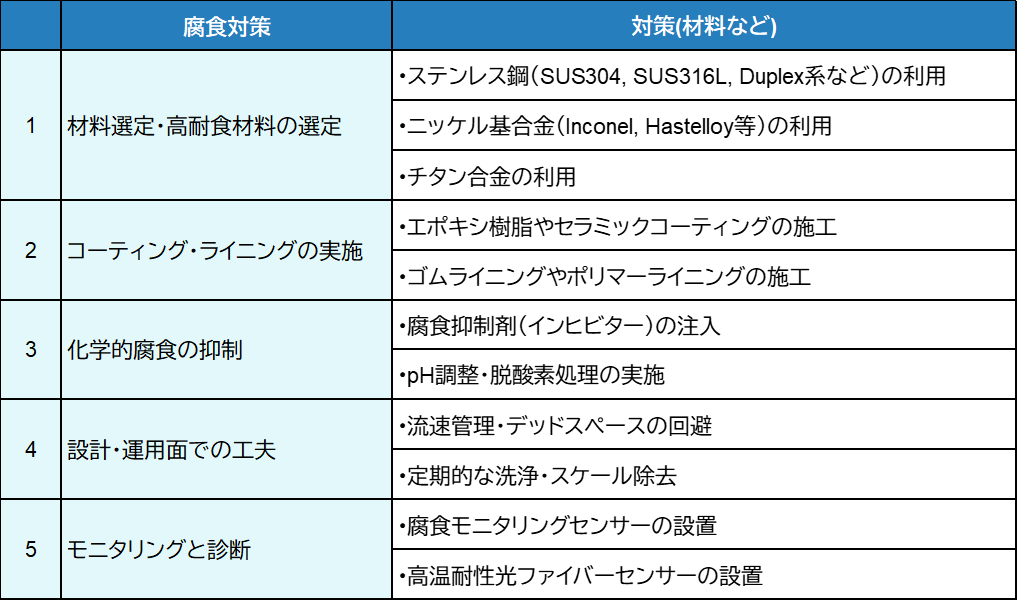

また、地熱発電では熱交換に必要な配管などを地中に埋設するため、地中の環境に起因する材料の腐食も課題になる。一般的に地熱発電の配管を流れる流体は、熱水もしくは蒸気である。100~300℃の高温、高圧に加えて、硫化水素(H2S)、二酸化炭素(CO2)、塩分、アンモニア、塩化物イオンなどの腐食性成分を多く含む。そのため、配管、熱交換機、井戸ケーシング、タービンなどに使われている金属部材は、腐食性成分により腐食・スケール・応力腐食割れなどのリスクにさらされる。主な腐食対策を表1に示す。今後、材料の標準化・最適化や新素材・複合材料の技術開発が進むと考えられる。

表1. 地熱発電における主な腐食対策

DXやGXによって電力需要は今後ますます増加すると見込まれている。再エネ、原子力、火力などの電源を上手く調整することにより、CO2排出量を抑えつつ電力の供給を増加させていく必要がある。その中で、日本がこれまであまり活用してこなかった地熱利用について紹介した。

(参考)IEA “The Future of Geothermal Energy” , https://www.iea.org/reports/the-future-of-geothermal-energy , (閲覧日 2025-10-30)